살은 신석기인인 호모 사피엔스 시절부터 사용해 왔을 것이다. 이때는 활은 아직 발명되지 않았다고 한다. 활 없이 어떻게 살을 쏘았을까 하지만 날릴 방법은 많이 있었던 것 같다. 그중 활은 탄성을 이용하여 살을 멀리 날리는 도구이다. 활을 만들기 전까지는 물론 탄성을 이용하긴 했지만 거리가 짧고 부정확성으로 인해 모두가 사용할 수 있는 방법은 아니었던 것 같다.

그러면 살의 탄생은 어떠했을까? 살이란 말은 어떻게 붙여졌을까? 햇살, 화살, 빗살, 작살 등등 살이 들어간 말은 쭉 뻗어 나간다는 의미이다. 그래서 우리의 삶과 인생을 사는 것도 모두 살과 관련 있는 것이다.

인류는 불을 발견하고, 먹고살기 위해서 무기도 만들었다. 칼은 사냥한 짐승의 가죽을 벗기고 가르기 위해서 만들어졌다. 그러면 과연 사냥은 어떻게 하였을까? 지금도 동물을 사냥하는 것은 쉽지 않다. 간접적으로 하는 사냥은 덫을 놓아 잡는 방법이 있다. 쉬운 사냥 방법이다. 특히 겨울에는 사냥감을 기다리지 않아도 된다. 東의 갑골문을 보면 '덫'임을 알 수 있다.

https://aristode.tistory.com/m/52

동서남북(東西南北)의 어원

방위(方位)에 대한 漢字를 읽다 보면, 무슨 말을 한 것인지 도무지 알 수가 없다. 더구나 갑골문자에 대한 해석도 이해가 가지 않는다... 그래서 동서남북에 대한 재해석을 시도했다. 이것은 우리

aristode.tistory.com

이전에는 직접 창을 만들어 던져서 사냥을 했다. 그런데 창을 던질 정도로 동물에 가까이 가야 했다. 그러나 쉬운 것은 아니다. 그래서 먼 거리에서도 사냥감을 잡을 수 있는 무기가 필요로 했다. 돌을 날리듯이 원심력을 이용하여 살을 날려 사냥도 하였다. 하지만 결국 탄성을 이용한 방법이 강력하고 원거리에서도 치명적이었다. 그건 활이었다. 그러나 활의 어려운 점은 정확하게 쏠려면 상당한 훈련이 필요하다. 그래서 덜 힘들고 정확하게 쏠 수 있는 무기를 개발하였다. 이것이 쇠뇌(Crossbow)이다. 흔히 석궁(石弓)이라고 하지만 오역이다. 쇠뇌는 활에 기계 장치를 부착시켜서 만든 무기로 노(弩)라고도 한다. 쇠뇌로 살을 쏘는 것은 손쉬운 방법으로, 동서양에 총이 나오기 전까지는 많이 사용하였다. 구조상 활이 들어있고 말대로 쇠로 만든 방아쇠 뭉치가 있다. 하지만 쇠뇌도 활이 나온 다음에 나온 것이다.

그러면 중국은 활보다는 쇠뇌를 많이 이용했고 창과 칼을 이용했다. 많은 전투인원은 로마와 같이 창을 이용했다. 그런데 창에 대한 갑골문자를 보면, 우리가 보통 알고 있는 찌르는 살과 같은 모양이 없다. 아마도 우리 선조는 이런 창을 이용하지 않았으므로 창에 대한 갑골문자가 없었던 것이다. 과(戈)가 있지만, 살의 형태는 아니다. 후대 갑골문자로 만들어진 듯하다. 창의 뜻으로 많이 사용하는 모(矛)도 갑골문자에 없다.

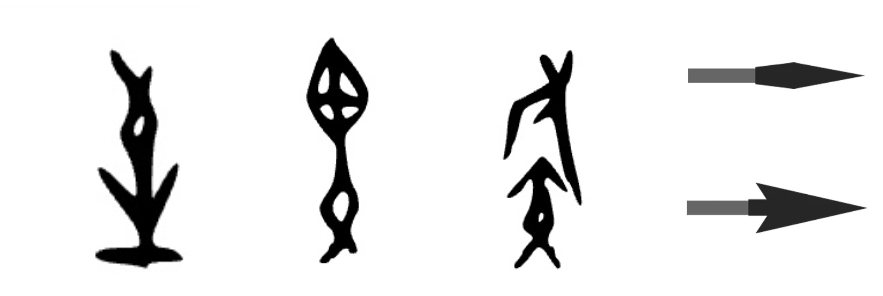

오늘은 살에 대하여 알아보면, 살은 보통 화살시(矢)를 말하며 갑골문자는 살의 앞부분이 ♦️ 형태이다. (金文에 화살전(箭)이 나타난다. 이는 대나무(竹)에 前의 音을 사용하였다.) 그런데 射나 至에 있는 살은 ⬅️ 형태이다. 즉, 미늘(barb) 형태의 arrow이다. 그러고 보면, 쇠를 발견하기 전까지는 돌이나 청동제품은 모두 ♦️ 형태이다. 부러지기 쉽고 무른 재질을 ⬅️ 이런 모양으로 한다는 것이 무리이다. 그러면 射나 至에 나오는 살은 철 제품이 확실하다. 이처럼 갑골문자라도 초기의 청동기시대와 후기의 철기시대로 나눌 수 있다.

중국 OC는 /*hliʔ/은 쏜살과 같은 느낌이다. 휙..^^ 그리고 일본어 さ는 '살'에서 나온 것이다.

미늘 형태의 화살촉은 생각만으론 좋아 보이나 뽑을 때 힘들다. 즉, 재사용이 불가능하다. 더더구나 창은 이런 모양이 없다. 이런 모양(-->)을 한 때 사용하였으나 다시 사용하려면 이런 형태는 빼내기가 힘들다. 거의 'ㅡ'자형태로 무게중심을 맞추는 것이 멀리 정확하게 날아갈 수 있는 것이다.

chineseetymology.org에서는 矢의 화살촉은 ♦️ 형태이다. 하지만, Wiktionary는 --> 형태로, 어떻게 보면 다리를 꼬고 있는 사람 형상로도 보인다. 이를지(至)에서도 거꾸로 박힌 화살처럼 보인다. 그래서 '이르다, 도달하다'의 뜻으로 사용하고 있다. 金文에 오면 交와 같이 다리를 꼬고 있는 사람의 형태와 비슷해진다. 어떻게 보면, 사람이 어느 장소에 다다른 느낌이다. 실은 그 장소가 室인지도 모른다..

지화문(至和門)은 남한산성의 남문의 이름이다. 병자호란 때 인조가 이 문을 통해 들어왔다고 한다. 이 현판은 정조 때 개축하면서 달았다고 한다. 정조는 和를 생각하며, 인조 때 마지막 보루(堡壘)인 남한산성의 남문에 이런 이름을 지어 달았다고 한다. 그 和가 화평(和平)인지 모르지만,..

또한 射의 갑골문자는 활에 살을 먹인 모양이지만 소전체에 오면, 즉, 진(秦), 한(漢) 시기에는 활이 몸(身)으로 바뀌었다.

https://aristode.tistory.com/m/72

활에 진심인 민족

인류는 먹을 것을 구하기 위해 사냥과 채집을 시작했다. 하지만 주위의 동물에 비해 열악한 인간은 도구를 이용하여 사냥을 하기 시작했다. 열매나 식물은 그렇다 치더라도 살아있는 맹수나 초

aristode.tistory.com

또 살이 들어있는 글자가 겨레족(族)이다. 이 자도 깃발아래 있는 화살인지 사람인지.. 한 깃발아래 모여있다는 것은 무리, 겨레인 것이다. 상당히 중의적인 표현이다.

영어 arrow는 OE earh와 Gmc *arhwō (feminine)에서 왔고 친족인 Latin語 arcus (genitive arcūs) "bow, arc"도 같다. 따라서 (L) *arku- bow는 pre-Gmc *arku-ā "bow에 속한"에서 같이 나왔다고 볼 수 있다. 또한 화살의 미늘(barb)은 (OF) barbe "beard, beard-like appendage" (11c.)와 (L)barba "beard,"통해, Proto-Italic *farfa- "beard," (아마도 PIE root *bhardhā- "beard"일 것이다.)에서 온 것이다. 수염이라기보단, 현재의 barb는 낚시 바늘이나 화살촉이 박히면 빼기 힘든 구조를 말한다. 낚시를 하면 바늘에 낀 물고기를 빼기가 여간 어렵지 않다.

살(arrow)은 어디든 쭉 뻗어나가서 목표에 도달하는 것이다. 그게 우리의 삶이고 살기 위한 목적인지도 모른다. 그것이 햇살이 되든 말이다.

'Etymology' 카테고리의 다른 글

| 보석(寶石)2, 水晶(石英), Quartz, Crystal (0) | 2025.05.14 |

|---|---|

| 소금, 鹽, NaCl (0) | 2025.05.12 |

| 계영배, 戒盈杯, syphon (1) | 2025.04.25 |

| 보석(寶石)이란 무엇일까? (0) | 2025.04.18 |

| 천부인(天符印) - 제왕(帝王)의 표지(標識) (0) | 2025.02.19 |